Potrebbe interessarti anche

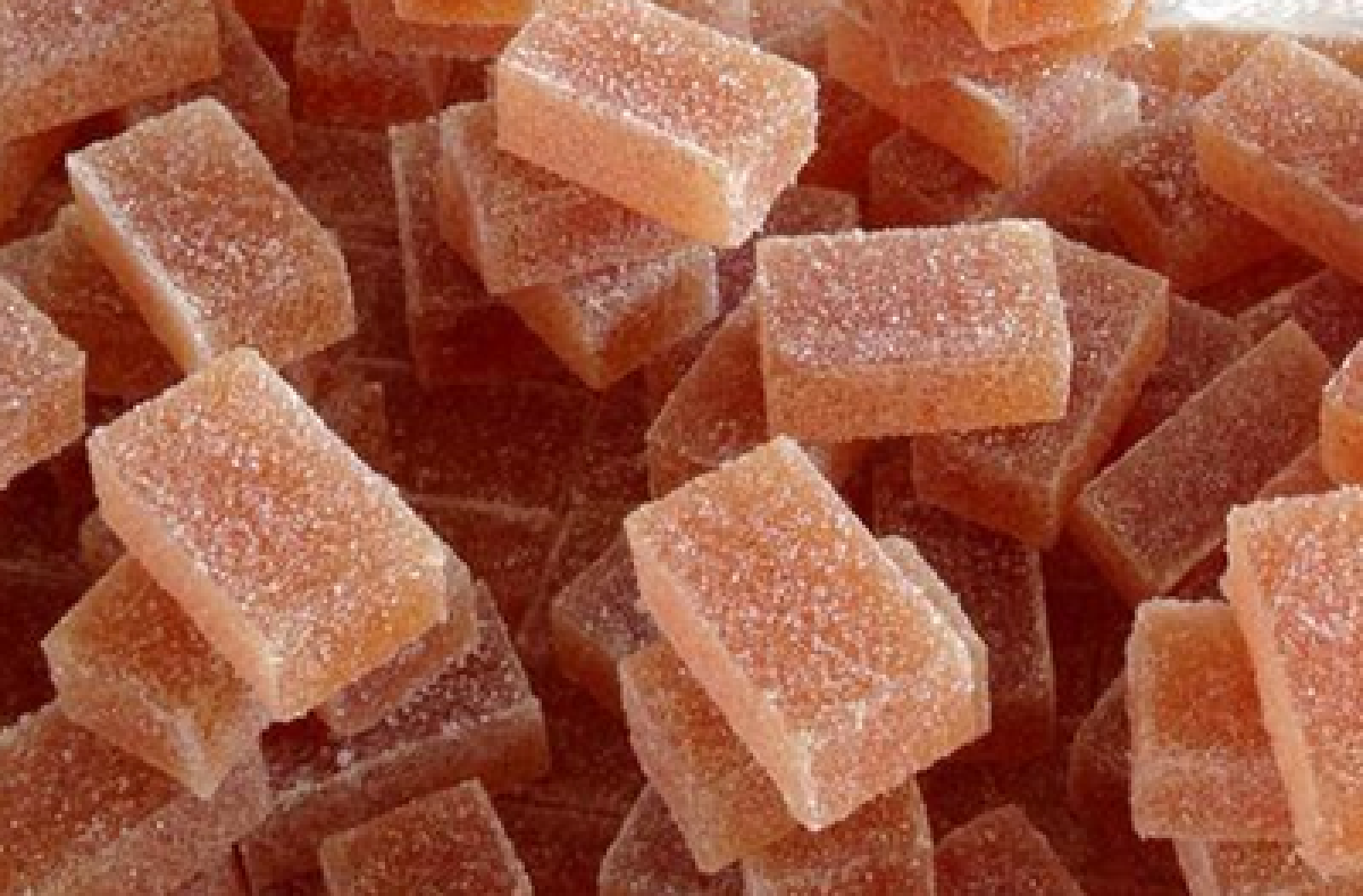

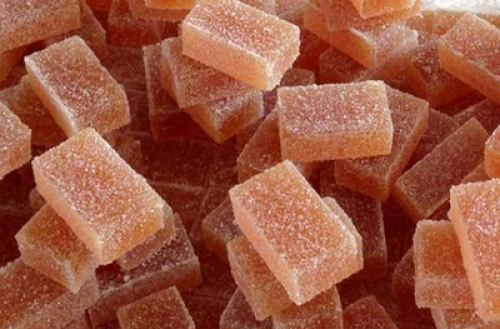

Un tempo celebre e apprezzata ben oltre i confini cittadini, oggi la persicata ferrarese è una prelibatezza quasi del tutto dimenticata. Eppure, tra il Rinascimento e il primo Novecento, questo dolce a base di pesche zuccherate era considerato un vero fiore all’occhiello della cucina estense. Oggi, di quella ricetta rimangono soltanto tracce negli archivi e qualche rara testimonianza, ma la sua storia affascinante merita di essere raccontata.

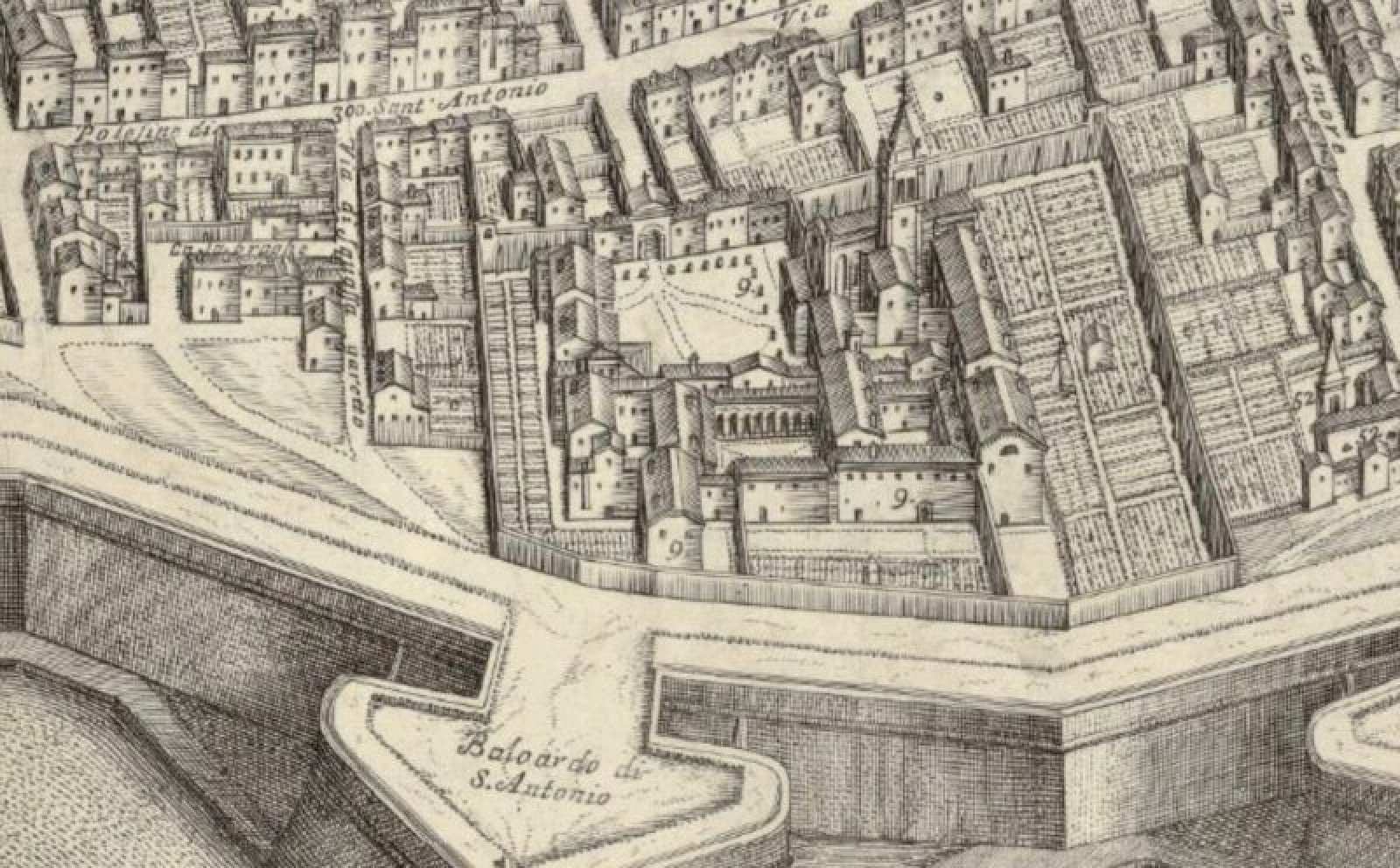

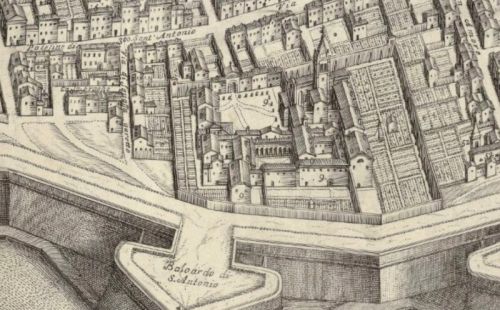

Il termine “persicata” deriva da persica malus, ovvero “mela persiana”, nome con cui i Romani indicarono la pesca importata dalla Persia. Nella Ferrara rinascimentale, la persicata era una gelatina di pesche, spesso servita nelle corti e nei monasteri, in particolare quello di Sant’Antonio in Polesine, dove le monache benedettine erano famose per la loro abilità nella lavorazione dei frutti.

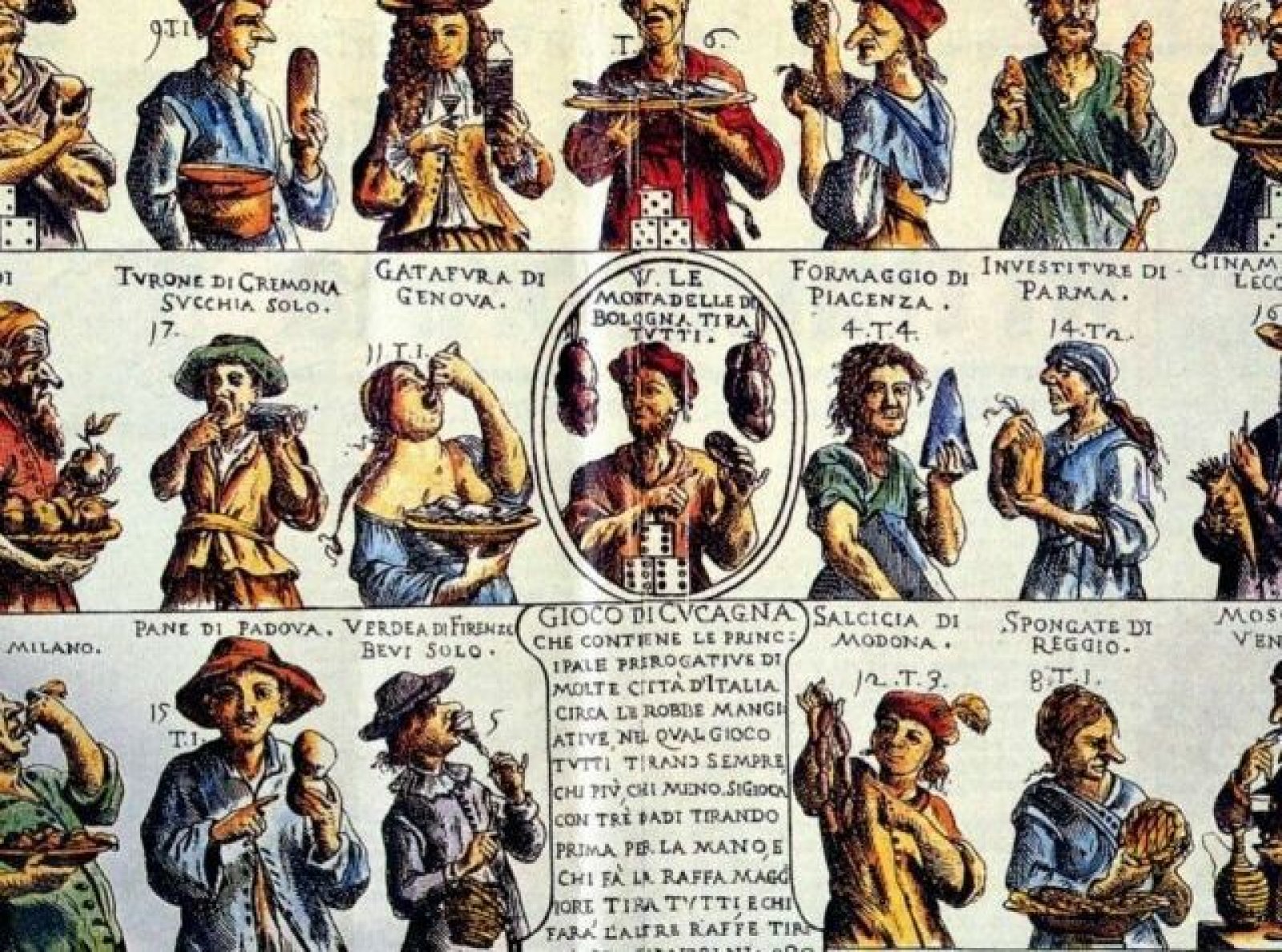

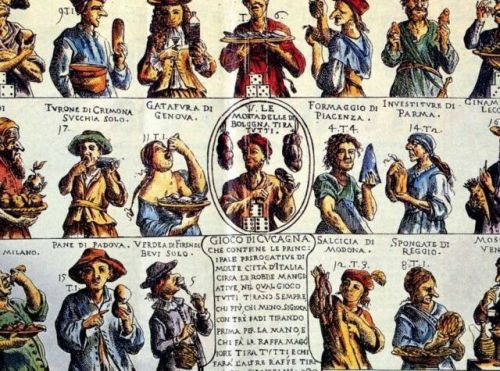

Cristoforo da Messisbugo, scalco degli Este, menziona la persicata nei suoi celebri banchetti. Il dolce era considerato non solo una delizia, ma anche un alimento energetico e curativo, tanto da essere offerto a nobili e pellegrini in visita al convento per venerare Beatrice II d’Este.

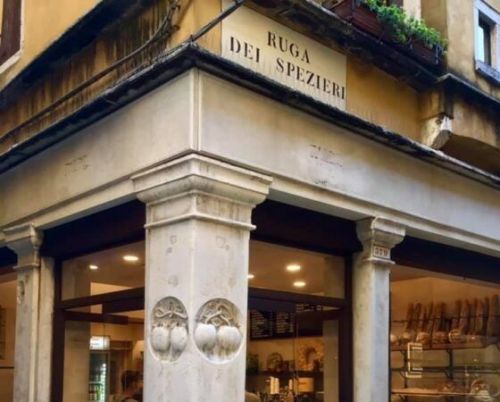

La fama della persicata arrivò ben oltre Ferrara: venne presentata alle esposizioni internazionali di Firenze (1861), Parigi e Londra (1862), descritta come “preserved peaches” tra le delizie italiane più raffinate. Era così rinomata che, nel XIX secolo, veniva esportata anche all’estero. Persino Isabella d’Este la faceva arrivare a Mantova tramite lo speziale di corte, e Cosimo de’ Medici la portò con sé al ritorno da un viaggio a Ferrara.

Ma col passare del tempo la sua produzione è andata perduta. Nessuna delle monache attuali di Sant’Antonio ha memoria di questa preparazione, né si trovano più peschi nel loro brolo. Eppure, grazie ad alcuni studi, è stato possibile rintracciare la ricetta originale in un antico fondo archivistico estense, pubblicata nel volume Torte, elisir, segreti e prosciutti di Cenci e Cremonini.

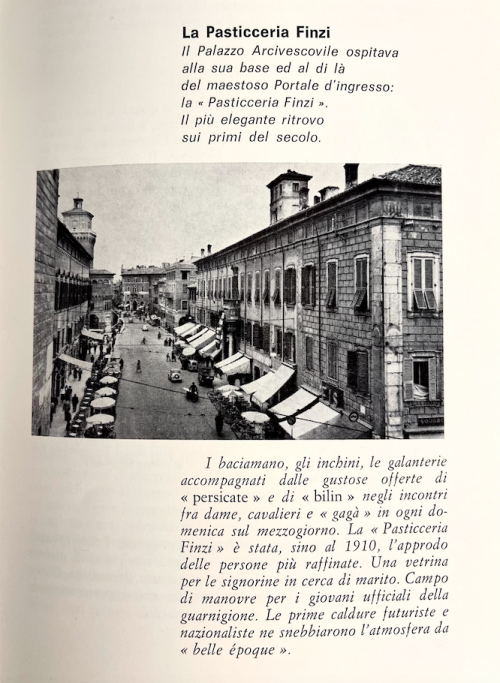

La lavorazione era complessa e lenta, simile a quella della cotognata: le pesche venivano cotte, pestate, zuccherate e poi essiccate al sole in più fasi. Un processo che richiedeva giorni e grande pazienza. Nei secoli, la ricetta ha subito adattamenti. Nel ‘900, ad esempio, la persicata veniva servita anche in forma di fettine croccanti aromatizzate con rosolio, infilzate su stecchini come dolce da passeggio. La memoria della persicata si è poi interrotta con la Prima guerra mondiale, nonostante alcune pasticcerie ferraresi continuassero a proporla fino agli anni ’30.

Oggi resta il ricordo – e qualche tentativo di ricostruzione casalinga – di un dolce che ha attraversato i secoli e che racconta un pezzo importante dell’identità gastronomica di Ferrara. Forse, con un po’ di passione e ricerca, la persicata potrebbe tornare a brillare sulle nostre tavole.

Immagini da www.filomagazine.it

Questo articolo è stato redatto in collaborazione con Filo Magazine a partire dall'originale di Flavia Franceschini.